自分の書いた没記事を見て思うこと

わたしが今まで書いた「没になった記事1300件」をみて感じたことを書いています。どんな理由で、没記事にしたのか、今後没記事を作らないようにするにはどうしたら良いのかなど、書いてみました。

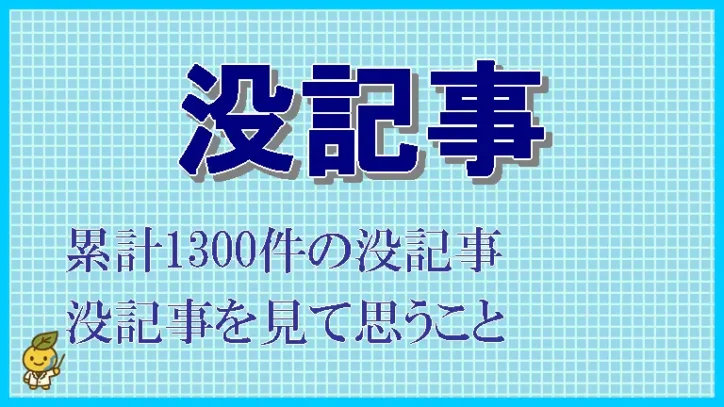

今までの没記事の「件数」

1999年頃からウェブ制作を趣味として始め、これまでに没にした記事は数え切れないほどあります。

当初は、文章をひとつ書くだけでワクワクし、フォントカラーを赤にしたり表を作ったり、ちょっとしたネタを書いて記事にしたりすることが新しいことをやっているという実感でした。

とにかく「作るだけ」で満足しており、記事の品質は今とは比べものにならないほど低いものでした。

当時書いた記事は、その瞬間は有益でも、時間が経つと没になってしまうことが多かったのです。

今公開している記事も、いずれ役目を終え、没になるものは増えていくでしょう。もしかすると、この文章自体も将来は没記事になるかもしれません。

現在は複数のブログを運営していますが、合計で1300件以上の記事を「下書き」または「非公開」として没にしました。完全に削除した記事も相当数あります。

20年近くにわたり、ひとりで1300件以上の記事を没にした経験は、ある意味で貴重な「失敗のノウハウ」です。同時に、これだけの“ゴミ記事”を量産した自分に、ある意味感心すらしています。

「ハッハッハ 見ろ、記事がゴミのようだぁ!」

没記事を見て感じたこと

近年、公開した記事が、読者に読まれるための水準が高くなったと実感しました。

ブログを長く続けている人は、同じように感じる方はいると思います。

ウェブ上に公開されるブログが増えたことで、記事の品質も平均すると高くなってきました。

昔は低品質でもある程度読まれる時代がありましたが、今では相手にされず干されていきます。

実際に自分の没記事を振り返ると、以下のような特徴が多く見られます。

- 深掘りができていない

- 事実と判断が混在している

- 内容に裏付けがない

- 何をテーマにした記事なのか不明

- 記事の持ち帰りポイントがはっきりしない

- 他のブログの記事と内容が被るところが多い

- 日記などの記録系記事

- 単純に読んで面白くない

没になった記事を「これでは読まれない」「情けない記事だ」と思えるようになったのは、ブログを続けてきたからこそ得られた成長だと思います。

もちろん全ての記事が没になったわけではなく、長い年月がたっても読まれる記事は生かしておいています。

没記事にするかの「基準」

没にするかどうかの判断基準を考えてみました。

検索流入がないからといって、即削除する必要はありません。Googleからは流入がなくても、Bingや他の検索エンジンからアクセスが続くケースもあるからです。

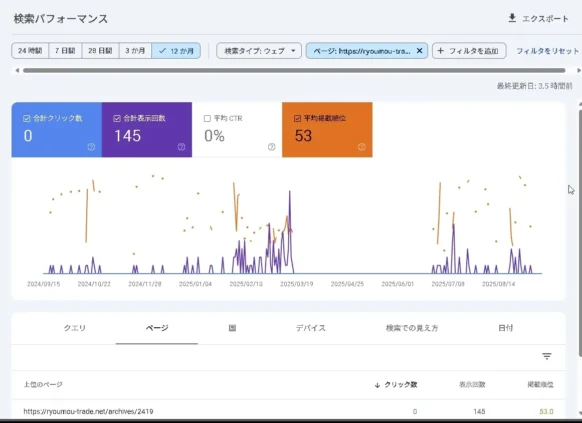

- 当ブログの記事:2桁の掛け算の暗算(記事番号2419)

この記事は、2桁の掛け算の暗算テクニックの記事です。2015年頃書いており、当時は書いている人がほとんどいないためアクセスはそこそこありました。最近では、bingのみからの流入があり、googleは0件となっています。

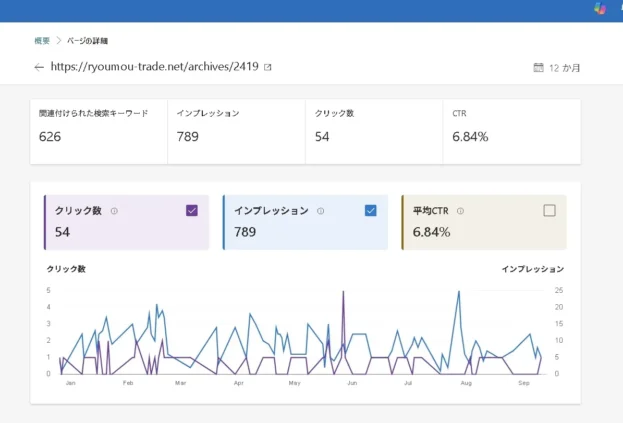

グーグルのサーチコンソールと、bingのウェブマスターの管理画面です。「2桁の掛け算の暗算」記事が過去1年でどれくらい検索エンジンから流入しているかの記録です。

グーグルからは、0件です。途中、インデックスから外れることもありました。

bingでは、少ないですが定期的な流入があります。1年で54件のアクセスがありました。

わたしの記事の例のように、どこからか見に来ている人がいれば、記事を没にせず、公開状態のままにしておいた方が良いです。

一方で、以下のような場合は没にして良いと考えています。

- 役目を終えて誰からも読まれなくなった記事

- 公開しておくことで誤解を招く恐れのある記事

結局のところ、没にするか残すかは個人の判断次第です。日記的な記事を気軽に公開する人もいれば、シェアされそうな記事しか載せない人もいるでしょう。

今後、書いた記事を没にしないために

最後に、記事を没にしないために意識したいことを挙げてみます。

自分自身のためにも、現在ブログを書かれている人に向けて書きます。リライトをするなど、他のブログに書いてあるようなベタな対策は省略します。

- 日記系はアーカイブ化

個人の記録系はネット上では評価されにくいですが、自分にとって振り返りの役に立ちます。公開せず、オフラインで保存しておくのがおすすめです。 - 没を没と思わない

あえて公開するけど、没記事を1つのカテゴリにわかりやすくまとめておきます。「没記事の宝庫」「ゴミ記事記念館」「記事にするほどではないが発信したいこと」このように、カテゴリ名を少し面白い名前にすることで、訪問者の目に留まるかもしれません。ただし役目を終えた没記事は、検索には不要なので、noindexの設定は忘れないようにしましょう。 - 記事を書く前の段階で、没記事を企画しないこと

発信する人は皆「執筆家」です。どうせ書くなら、没になるような記事を最初から企画しないことが大切です。簡単ですがわたしの「ブログ運営のノウハウ」をまとめています。100項目以上あります。ダウンロードして読めます。

PDFファイル:「ノウハウ簡易版」2025/10/24更新

まとめ

長年のブログ運営で生まれた大量の没記事は、ある意味で自分の成長を示す証拠でもあります。「没」は無駄ではなく、改善点を見つけるための大切な材料。今後も記事を積み重ねながら、読まれる記事を少しずつ増やしていきたいと思います。

ブログのノウハウをまとめたPDFは誰でもダウンロードして読むことができます。ブログの入門者向けなので、もしよろしければ参考にしてみてください。

サブドメインで、ブログに関する記事をまとめています。

『没記事』についてのアンケートに、ご協力いただけますと幸いです。